国家行政部门的观点和年表|持续推动文化与旅游

- 编辑:admin -国家行政部门的观点和年表|持续推动文化与旅游

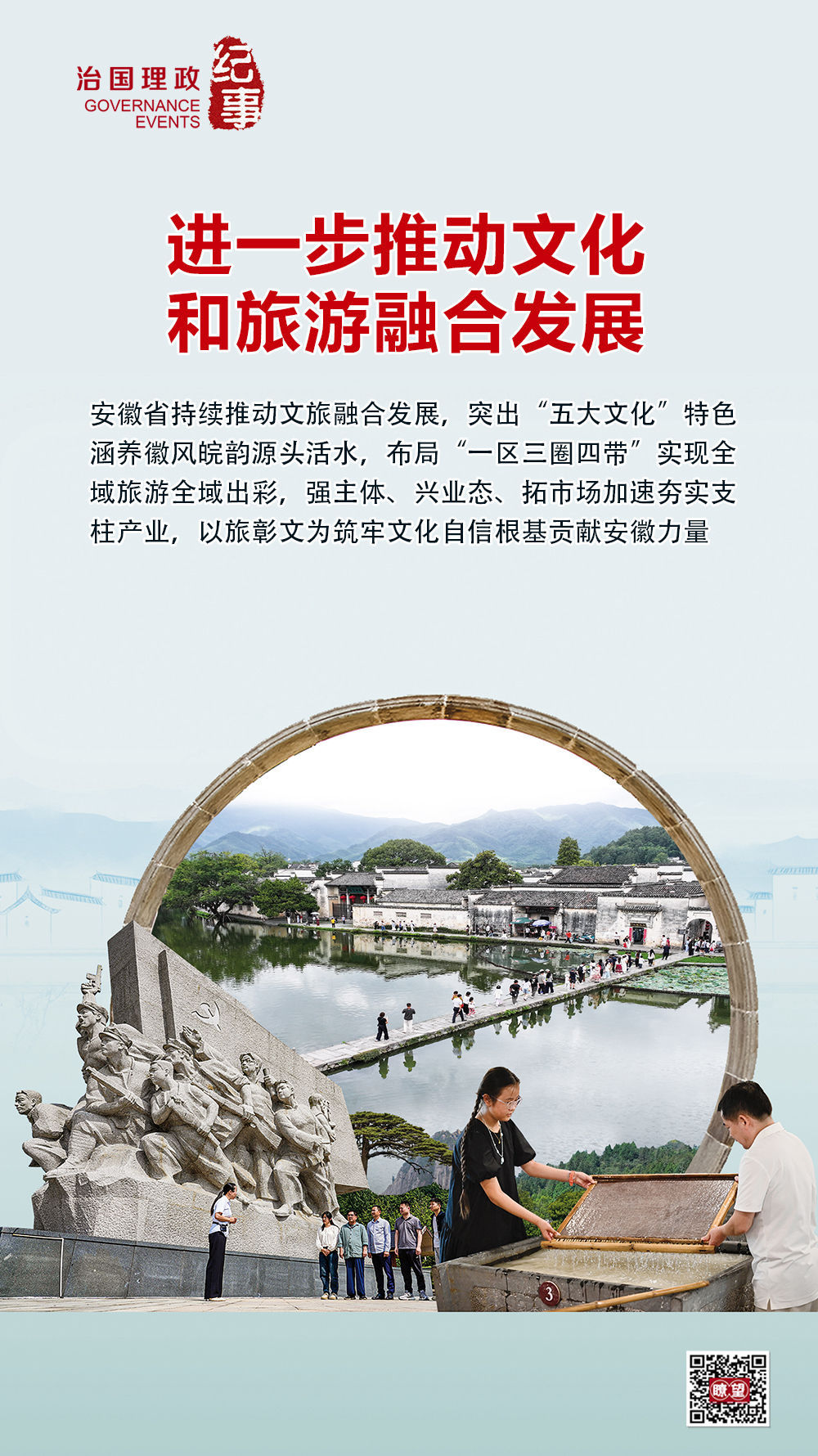

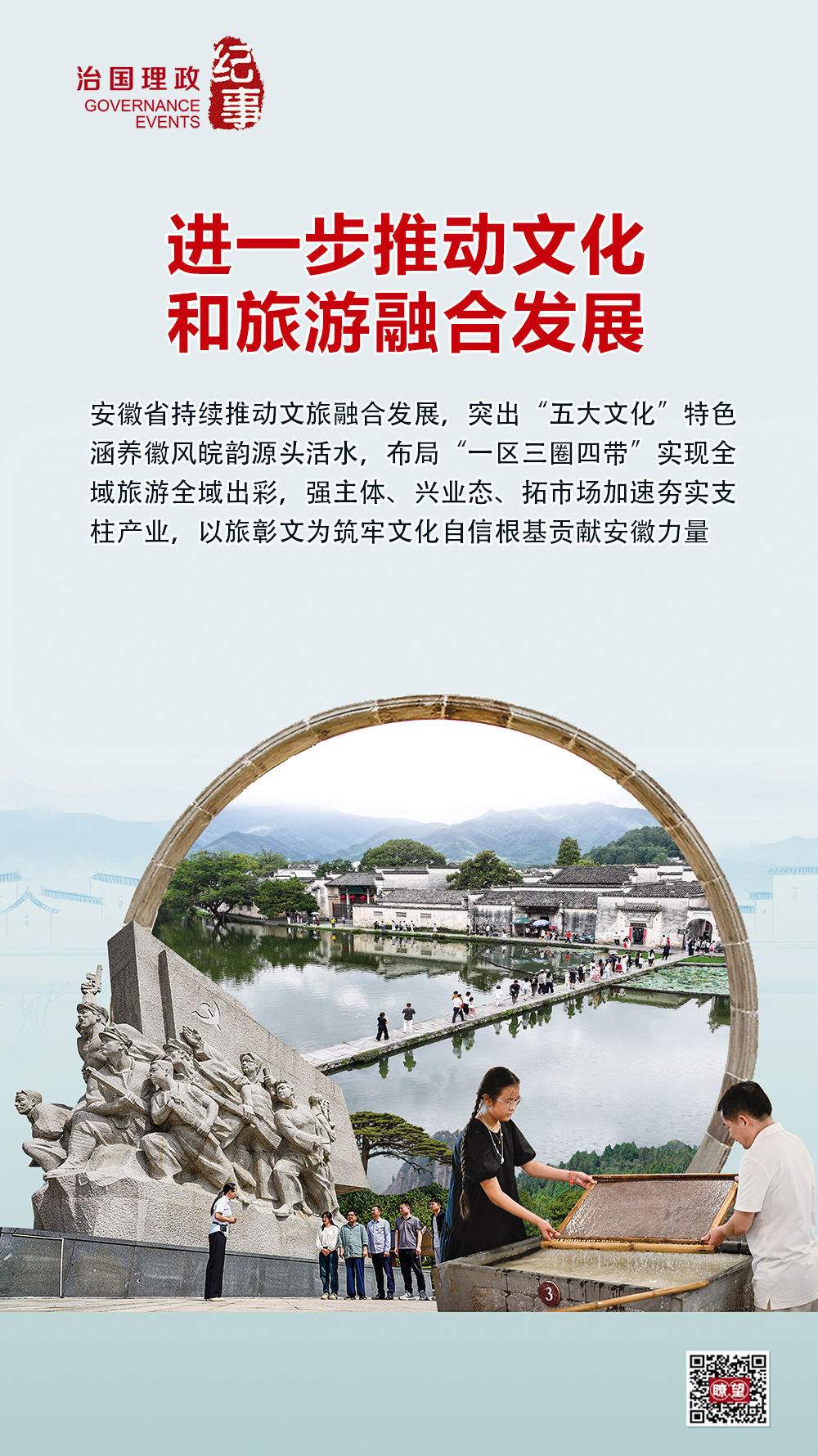

◇2024年10月,习近平总书记在安徽考察时强调,要进一步推动文化和旅游融合发展,发展区域旅游,把文化旅游打造成为支柱产业。深入挖掘和利用红色文化资源的教育功能和旅游价值。

◇ 安徽省将持续推动文化和旅游融合发展,突出“五大文化”特色,培育徽州风格和徽韵之源,组织“一区三圈四区”,实现全区旅游创优,做强主体,发展业态,拓展市场,加快重点产业融合、促进利用。旅游文化筑牢文化信任基础,贡献安徽强省力量。

◇2024年国内旅游人数、国内旅游消费安徽省旅游接待量比上年增长7.4%和10.8%,入境旅游人数和境外旅游收入比上年增长94.8%和124.1%。

◇如果说以瑰丽闻名的景区资源是安徽文化旅游“流量”的天然入口,那么“五大文化”则各有其独特的文化感知,构筑起一座融徽州风情、徽派风情、时代气息于一体的文化山,成为支撑文化旅游产业长远发展的“控股”引擎。

◇ 安徽省以地方文化为核心,以自然生态为依托,加强区域合作,建立“一区三环”合作发展机制“四带”,着力打造全国旅游发展先行区。

◇ “以安徽省为解决问题的典范,以建设示范以口粮区为抓手,从生态、文化、产业融合等多个方面进行探索和实践,更好地发挥先锋引领和传播推广示范作用。”

◇ 安徽省设立休闲度假、医药保健、创意经济、体育赛事、会展服务、文化服务等6个省级体育特色班,变“文化和旅游局主导”为“产业主动耦合”,变“文化+旅游”为“文化+旅游”。

◇2025年1月至8月,安徽文化旅游产业引进项目1374个,总投资1827.5亿元。 l文化旅游产业固定投资比上年增长36%。

◇“游客来这里看徽州古建筑,领略中华‘和谐’,世界文化遗产成为展示徽州古建筑的重要窗口向外界传播中国的哲学思想和治国智慧。”

文字| 《看》新闻周刊记者 刘静 杨玉华 刘梅子

上下是山水,左右是人文。安徽之国的“章”正是如此,山清水秀,人文气质。

2024年10月,习近平总书记在安徽考察时强调,要进一步推动文化和旅游融合发展,发展区域旅游,把文化旅游打造成为支柱产业。深入挖掘和利用红色文化资源的教育功能和旅游价值。

《推进‘五大文化’研究实施工作方案》印发、《进一步推动文化和旅游融合发展实施意见》印发……安徽省持续推进融合发展大力发展文化和旅游,突出“五大文化”特色,培育徽州风范、安徽魅力之源。

今天的安徽,文化底蕴深厚、部门联动、区域联动、业态多元,正在加快形成区域旅游发展新格局。 2024年,安徽省国内旅游人数和国内旅游消费同比分别增长7.4%和10.8%,入境旅游人数和境外旅游消费同比分别增长7.4%和10.8%。旅游收入比上年增长94.8%和124.1%。 “招商引智”文旅项目2716个,备案投资额43617.5万元,文旅业固定资产投资比上年增长30.8%。

安徽省委负责同志表示安徽省将深入挖掘安徽文化深厚的历史底蕴,加强文化遗产保护和传承,推动优秀传统文化创造性转化和创新性发展。大力发展区域旅游,以文化塑造旅游,坚持以旅游兴文化,探索文化、科技、教育、艺术、旅游等综合融合机制,培育新的文化形式和文化消费方式,加快资源优势转化为发展优势。

弘扬徽皖魅力的“五大文化”

长江东流,淮河穿境而过。独特的地理环境造就了安徽独特的地域文化。

拓展安徽文化版图,形成徽州文化、长江文化、淮河文化、大运河文化、黄梅戏文化相得益彰。如果说以壮丽景色着称的风景资源是安徽文化旅游“流”的天然入口,那么“五大文化”各有自己独特的文化自觉,构筑起一座融合徽皖时代神韵与韵味的文化山,支撑文化旅游产业长远发展,成为“留住”引擎。

安徽省把保护和振兴作为重中之重,坚持价值研究、综合保护和有效利用相结合,把深厚的文化遗产和优秀的文化特色转化为文化旅游产业的发展动力。

我们以研究为重点,探讨增强徽文化归属感的意义。第三届长江文化论坛(安徽省)8月在马鞍山市举行汇聚省内外专家院士、文旅企业代表,共同探索长江文化推动我市高质量发展的路径和方向。论坛上,长江流域九市相继公布了长江文化建设的“成绩单”。

2025年4月,安徽省委宣传部印发《推进‘五种文化’研究实践工作方案》,全面、系统、应用性地开展‘五种文化’保护、传承、利用研究,深入挖掘其丰富内涵和现代价值。

安徽省统筹全省社科、文化旅游、教育等资源。以安徽大学安徽研究中心为核心,在七所高校设立分中心,市研究中心成立黄山大学徽学研究所、长江文化研究所、淮河文化研究所、大运河文化研究中心、中国戏曲文化研究所。加快构建“五种文化”研究领域体系、学术体系、话语体系,强化平台支撑,强化研究阵地。

通过实施徽学研究提升工程和黄梅戏图书征集工程,安徽省出版了一大批优质徽学著作,编撰徽学文献2600余种(套),编撰大型文化经典《安徽文库》,使工程进一步强调了文化的历史价值和现代意义。遗产。

保护和利用创造中华文化的重要标志。淮北市隋唐大运河博物馆北宋青花琉璃童子抱童子、唐代三彩狮子撑柱等数千件文物,生动地再现了运河千年的繁华。马鞍山市凌家滩国家考古公园内有精美的玉鹰、玉猪龙等玉器,展示了长江流域史前文明的独特魅力。苏州市博物馆,长达53米的大运河地层剖面“壁画”让游客近距离看到丰富的运河文化底蕴。

长江入皖1300里,大运河千年不衰。安徽省积极参与国家文化公园建设,不断探索文化遗产保护和文化旅游融合发展新途径。

同时,扎实推进长江国家文化公园建设安徽)。安徽省科学设立“管理保护、主题展示、文旅融合、传统利用”四大功能区,系统推进“保护传承、研究发掘、环境支撑、文旅融合、数字再现”五大工程建设。先后实施重点项目506个,发行专项债券10.37亿元。推动对长江安徽地区文化遗产的系统保护和统一监管,打造触觉景观,让长江文化看得见、感性、触手可及。

同时,安徽省公布了《国家大运河文化公园(安徽片区)建设与保护规划》,将国家大运河文化公园建设作为建设文化强区的项目重点。省。在保护大运河安徽段原有历史形态和文化要素的前提下,开展柳子渠遗址环境综合整治、同济曲司县大运河段保护展示等项目,在生态保护和文化旅游发展的积极互动中不断释放大运河文化价值。

我们高度重视传承和高质量发展,致力于以文化强旅游、提升旅游品质。当竹帘放入池中,一张薄如蝉翼的湿宣纸悄然成形。前来体验国家级非物质文化遗产宣纸制作技艺的孩子们都非常兴奋。今年以来,共有6.5万人次游学游客到景错丁家桥镇汉唐纸坊景区参观。宣城市一号。

为推动文化遗产活态传承,安徽省文化和旅游局审议制定国家级徽州文化生态保护区建设政策,设立省级文化生态保护区4个,推进项目10个,确定79个项目列入2022年国家级非物质文化遗产融合发展优先项目清单。 省级非物质文化遗产、原本在“展台”展示的非遗技艺将能够有机融入旅游场景。

歌剧院位于安庆市中心,开辟了连接黄梅戏博物馆、严凤英故居的戏曲主题旅游线路。生产通过建设学术研究综合体、建立SP等措施专项资金和保护条例的出台,为黄梅戏的传承和发展积蓄了能量。

“保护文化灵魂,夯实产业基础。‘五种文化’是为安徽文化旅游融合奠定基础、强化融合的核心力量。”他表示,以“五文化”标志为源头,打造文旅融合新业态、新场景,为构建安徽特色世界旅游发展新格局注入源源不断的文化动能。

“一区三圈四带”推动区域卓越发展

初秋时节,鸟儿成群来到富阳乡商县八里河自然保护区,展示生态美景,成为正在建设的2760多公里淮河文化旅游环中一颗璀璨的明珠。

作为一个我作为皖北文化旅游综合开发区和淮河文化旅游带建设的重要组成部分,淮河文化旅游环(安徽段)将连接皖北沿线及周边39个地(市、区),推动区域文化旅游资源由分散向聚集转变。

推动皖南国际文化旅游示范区高质量发展,加快合肥城市文化休闲科技旅游圈、大别山红绿文化旅游圈和皖北综合文化旅游开发圈建设,形成沿江、淮河、新安江、江淮运河文化旅游带。安徽省正在加强以核心生态和自然生态为基础的区域合作,构建“一区三环四带”协调发展机制努力打造全国旅游发展先行区。

因地制宜,强化地方旅游特色,提高整体发展水平。在合肥紫云山文化创意产业园(包河),合肥安达创新科技有限公司打造了沉浸式实验室、虚拟宇宙实验室、数字人体实验室等文旅新场景。仅 2025 年夏季,就有超过 10,000 名游客前来参观。到2024年,参加合肥科技推广旅游的省外游客比例将由5%提高到17.5%。

合肥市建立了部门联席会议机制,拥有丰富的科技创新资源,包括人造太阳能、量子能源等。借助科技等前沿平台,推动全国首个城市级场景建设o公司联合培育270个科普科技旅游基地,连接94个基地打造交通线路。高质量推动科技创新资源向科普转化。和研究资源。

深厚的文化底蕴、丰富的旅游资源、独特的区位优势和庞大的市场规模,安徽省拥有发展区域旅游的四张“王牌”。与此同时,城乡资源不平衡、区域发展不平衡的弊端也不可避免。

“解决问题,必须用好资源,取长补短,优势互补,促进差异化发展。”安徽省文化和旅游局局长周明杰说。

皖南彰显徽皖魅力,怀旧古镇让游客驻足并留下来。合肥强调科技创新特色,让教师和研究生身临其境地体验量子科学的魅力。大别山深入研究红色资源、红色研究、绿色生态。他们相辅相成。皖北凸显生态之美,旅游环串联起星罗棋布的文化旅游明珠。各地区资源禀赋各异,深耕自身优势,合力打破区域壁垒,各取所长,筑牢发展基础。

目前,安徽省整体旅游布局已初见成效:正在建设7个全国性旅游休闲街区,正在建设53个乡村旅游重点村(镇),学位级民宿数量居全国第一,西递村、小岗村被评为“全球最佳旅游乡村”。

我们将一探究竟多维度打造示范区,解决点滴问题,促进落地繁荣。皖南国际文化旅游示范区覆盖7市45县,是安徽省区域旅游发展的“排头兵”。

皖南省溪、安徽省文化和旅游局编制的《皖南国际文化和旅游示范区建设发展“十四五”规划》明确了“一核、一圈、一轴、一带、一廊、多点”。空间发展格局以皖南国际文化旅游模式为基础。我们正在制定和推动德尔区高质量发展并采取适当举措。

“我们将以皖南地区作为解决问题的样板,以示范区建设为抓手,从生态环境保护等多个方面进行探索和实践。安徽省文化和旅游厅资源开发处处长林永峰说:

安徽省启动“三业共创”试点,在该示范区建设综合功能性乡村度假休闲区,打通规划、设计、建设、运营全链条,推动村庄资源整合和集群化发展。设立1.8亿元示范区建设专项资金,设立10亿元作为第一波文化旅游产业投资基金。公司公布“2025年杭黄走廊沿线重大产业项目”,涵盖生态修复、文旅融合等领域,总投资超千亿元n元。

在示范区,创新实践遍地开花,为全区旅游发展带来新范式。

推动创意产业集群发展。黄山市徽州区西溪南村培育徽州文化文艺空间、徽州鱼灯体验等新业态,通过打造汾溪竹筏、秘密观光小火车等“小而快”项目拓展旅游线路。

打造特色民宿新地标。宁国市正在建设“古树认养+民宿权益”综合体,鸡西市正在将封闭小学改建为大学民宿,广德市依托洞穴资源发展洞穴民宿……在宣城市,2000多家不同类型的民宿让村庄变成了远近的桃花源。

支持新的托管高度经济时代。池州平天湖景区新增无人机送货和夜景灯光秀,今年上半年旅游收入达到3.24亿元。九华山风景区推出低空直升机游览项目,单月游客量达到最高1536人次。

促进旅游与交通协调发展。安徽交控集团以“服务区+文化旅游”为基础,推动公路网与文化旅游资源紧密结合。例如,改造后的G3京台高速公路成宽服务区包括互通式立交和自助服务。增设了收费路口。出高速公路后,至黄山市徽州区城宽风景区的行车距离仅1.5公里,比改造前缩短了25公里,实现了“快出行、慢出行”。

打造高品质生态旅游度假区。铜陵市涌泉农场立足废弃生态修复打造特色农场内德矿山,建设以原始森林和优质温泉为基础的养生基地,规划养生养生城,形成“看、看、吃、住”四位一体的度假模式,为生态旅游发展提供了典范。

2024年,皖南国际文化和旅游示范区实现地区生产总值16752亿元,比上年增长6.1%。接待国内游客3.6亿人次,国内游客消费金额48145.3万元,比上年增长7.7%和10.9%。

“问题会一点一滴地解决,并在表面上绽放。通过进一步总结经验”,安徽省社科院城乡经济研究所副所长褚兆斌说。

强强联手增强动力发展支柱产业

夜幕降临,步行前往长江边的不眠小镇马鞍山。 “Y”号全长375米“长江米丽绘卷”以炫目的光影展现长江流域及沿线11个省、自治区、直辖市的自然风光、人文风情、流行文化,一站式体验长江文化的丰富性、多样性和深度。自开业以来,这个国家级旅游休闲区已接待游客超过1000万人次。

基于文化旅游产业发展新趋势,安徽省突出项目带动,强化产业强力扶持,将文化旅游产业打造为支柱产业。

“全产业+文化旅游” “文化旅游+全产业”,新业态将产生融合效应。安徽省开设休闲度假、医药保健、创意经济、体育赛事、会展服务和文化服务,变“行业主导的文化旅游”为“主动产业耦合”,变“文化+旅游”为“文化+旅游”。

“体育+”、“戏曲+”、“健康+”、“民宿+”、“冰雪+”……数千个产业与文化旅游有机融合,激发了安徽文化旅游产业活力。

为推动赛事流量向经济增长转化,安徽省体育局会同多部门建立健全经济发展与赛事推广、赛事评价、赛事社会力量、体育人才培养四大机制。

沿着河湾奔跑、漫步古村落……依托山水文化资源,2024年黄山市将举办地级以上大型活动193场、300余人次,旅游消费预计突破18亿元元下的“参城游”模式。

为纪念安省歌剧院进京235周年,“百剧进皖,一颗星闪耀合肥”歌剧主题活动于9月底启动。合肥推出综合福利套餐“Opera+”。市民凭演出门票,可免费游览黄山、九华山、西递、宏村等标志性景点,实现“白天看风景,晚上看戏”。

宣城市位于长三角几何中心广德市,强调“养生+旅游”。广德市森林覆盖率近60%,是国家级生态县。当地积极融入上海都市圈。健康养生资源丰富,每年吸引超过100万游客,是深受人们喜爱的休闲度假目的地长江三角洲居民。angtze。

“‘百产业+文旅’、‘文旅+百产业’将以独特的方式拓展文旅产业链条,推动文旅产业向综合性连锁集团升级,有利于创造体验式消费、二次消费等新价值。”安徽大学旅游规划研究中心主任、教授李东河表示。

以休闲度假为重点,强化项目牵引,强化对产业发展的坚定支撑。位于六安市霍山县的大别山滑雪场,投资1.8亿元股权资本建成,将山区的“冷资源”开发成“热动能”。作为安徽省最大的露天高山滑雪场,汇聚温泉、森林资源,形成旅游阵列,集冰雪、漂流、溪降、其他活动。四个季节都开展什么业务。这是安徽省推动文化旅游高质量发展的典型建设项目。

安徽省建立省、市、县领导与文化旅游重大项目沟通机制,明确推进100个影响力项目建设,每年引进100个重大项目。 2025年1月至8月,支持发行91个文化旅游专项债券项目,发行金额264.8万元。

黄山市是提升项目驱动文化旅游的一条“路径”。 2024年起,我市建立省、市、投资三级重大项目“三清单”,形成“储备地、开工地、建设地、投产地”的良性循环。

“我们强调产业心态,从产业角度来规划文旅项目。我们强调市场化遵循逻辑,运用市场力量推动项目实施。 “我们强调全球视野,注重新业态设计。”黄山市发改委主任王军介绍,2025年1月至8月,该市省市重点休闲度假、养生福利旅游项目完成投资42838亿元,占全年投资的77.05%。开工项目23个,入住率达到 85.19%。

强化项目牵引力,为文化旅游领域带来最新趋势。 2025年1月至8月,安徽省文化旅游产业引进项目1374个,总投资1827.5亿元。文化旅游产业固定投资比上年增长36%。

促进对您的旅行物品的文化信任。

朱克定的装饰图案传达了太平盛世的美好愿景国家和人民。额君旗津节让人们一睹楚地的商业智慧。张成的犀牛云纹漆盒历经千年,光亮如新……刚刚过去的国庆中秋节,安徽省博物馆成为游客了解文化的热门去处。

观察结果才能知道即将发生什么,观察发生的事情才能知道即将发生什么。安徽拥有先进的社会主义文化、革命文化和中华优秀传统,通过将文化融入文化旅游线路的设计、展示、解说、体验中,最大限度地发挥旅游领跑者的作用。用文化塑造旅游,用旅游彰显文化,用文化培育人,用文化培育城市。引导人们增强文化认同,传承善治之道,建设坚强的精神家园。

依托热门旅游目的地o 提倡中国式的“和”和“礼”。节假日期间,东城区柳池巷日均乘客量达2万人次。这条百米胡同传达了中国人“礼”的智慧,成为东城基层社会治理的精神标准。

当地政府出台《东城市城乡历史文化传承保护规划》,建设中华礼仪文化陈列馆、新时代柳池街工法陈列馆等,开辟“礼仪家风文创空间”等,提炼“谦恭有礼”的文化符号融入文创产品,深度融合。 “日本文化”中的文化和文化。我们构建了完善的文化旅游规划体系,将“和谐文化”的价值从“文化旅游里程碑”拓展到“道德与教育”。

安徽省有建设了许多热门旅游景点作为教育场所,以弘扬“和谐文化”。提醒游客从古至今的善政智慧,以及中华民族礼尚往来、和睦相处的传统美德。

在世界文化遗产西堤村,游客经常路过国家重点文物保护单位大福堤。为了方便邻居通行,房子的主人主动把墙砍掉,给马路让路。这就形成了徽派建筑独特的“退一步思考”的方式,也给徽派传统文化留下了“内和谐、外和谐”的平衡。

2025年1月至8月,黟县接待游客1477.7万人次,入境游客7.09万人次。 “游客来这里是为了看徽州的古建筑,领略中国的‘和谐’。这使得世界文化遗产地也成为传播的重要窗口。”向外界展示中国哲学和治理智慧。”黟县文化旅游体育局局长郑丹说。

为“文化感动小镇”推动城市发展和文化传承做出贡献。商唐令部下狩猎时“三面张网”,老子留下“上善若水”的哲理,华佗“对百姓说”。博树三千多年的文化积淀造就了“德”精神,目前已成就了198名“中华好人”、700多名“安徽好人”、 “亳州好人”融入好人大道文化旅游运动。

当地政府在城市中心公共空间卫武广场修建了“好人长廊”,在博物馆、图书馆等文化场所设立了专门的“亳州好人”主题,绘制了亳州好人形象墙。松环江风景带及主要城区华熙大厦周边街区。 “厚德”是城市文明看得见、摸得着的象征。漫步其中,你将能体会到城市文明的底蕴。 “安徽省在发展文化旅游产业的同时,鼓励人们深入挖掘历史文化资源,提炼精神文化符号,传承古老文化遗产。”

马鞍山市通过连续36届举办马鞍山李白诗歌节,完善文化名片,打造长江采石公路文化生态旅游区、当涂李白文化园等文化旅游地标。它从“铁城”变身“诗城”,每年吸引游客超过4000万人次。

淮南市将利用华夏开挖的契机南安吴王屯一号墓将跻身2024年全国十大考古新发现,打造以煤兴城的工业城市“楚风汉韵、淮南山水”的城市新形象。

“文化传承和信任是放弃文化旅游目的地的关键,是可持续发展的核心要素,是城市发展最持久的竞争优势。”李东河说。

用好红色资源,守护您的精神家园。位于大别山深处的安徽省霍山县洛岭市,一片郁郁葱葱的山谷中突然冒出浓烟,激烈的枪声响彻整个山谷。 “看到数十名战士英勇冲锋,仿佛置身抗战现场。”大型实景剧《大别山传奇》演出现场的年轻游客白新宇说。

安徽省深挖掘利用红色文化资源的教育功能和旅游价值,持续完善31个全国红色旅游经典景区,启动86个“思想政治课”项目,建设近百个红色乡镇(街区)和一大批红色旅游综合开发示范区,鼓励游客在江淮大地上寻找红色地标。

金寨县革命博物馆和红军广场是红军热门的考察地点。阜南县蒙洼庄台由昔日的“防洪长廊”改造成王家帕精神教育基地。凤阳县小岗村预计2024年接待游客62万人次。游客漫步“年度农民”景区,重回“大包干”历史舞台,感受改革精神。

源疏而流长。它的根很深,叶子很厚。这安徽省政府主要负责同志表示,安徽省将继续努力推动文化和旅游深度融合,发展区域旅游和发展重点产业,推动文化和旅游在更广范围、更深层次、更高层次上融合发展,全面形成“美丽风景安徽”的文化和旅游新形象。

(《美丽都》2025年第42期)

◇2024年10月,习近平总书记在安徽考察时强调,要进一步推动文化和旅游融合发展,发展区域旅游,把文化旅游打造成为支柱产业。深入挖掘和利用红色文化资源的教育功能和旅游价值。

◇ 安徽省将持续推动文化和旅游融合发展,突出“五大文化”特色,培育徽州风格和徽韵之源,组织“一区三圈四区”,实现全区旅游创优,做强主体,发展业态,拓展市场,加快重点产业融合、促进利用。旅游文化筑牢文化信任基础,贡献安徽强省力量。

◇2024年国内旅游人数、国内旅游消费安徽省旅游接待量比上年增长7.4%和10.8%,入境旅游人数和境外旅游收入比上年增长94.8%和124.1%。

◇如果说以瑰丽闻名的景区资源是安徽文化旅游“流量”的天然入口,那么“五大文化”则各有其独特的文化感知,构筑起一座融徽州风情、徽派风情、时代气息于一体的文化山,成为支撑文化旅游产业长远发展的“控股”引擎。

◇ 安徽省以地方文化为核心,以自然生态为依托,加强区域合作,建立“一区三环”合作发展机制“四带”,着力打造全国旅游发展先行区。

◇ “以安徽省为解决问题的典范,以建设示范以口粮区为抓手,从生态、文化、产业融合等多个方面进行探索和实践,更好地发挥先锋引领和传播推广示范作用。”

◇ 安徽省设立休闲度假、医药保健、创意经济、体育赛事、会展服务、文化服务等6个省级体育特色班,变“文化和旅游局主导”为“产业主动耦合”,变“文化+旅游”为“文化+旅游”。

◇2025年1月至8月,安徽文化旅游产业引进项目1374个,总投资1827.5亿元。 l文化旅游产业固定投资比上年增长36%。

◇“游客来这里看徽州古建筑,领略中华‘和谐’,世界文化遗产成为展示徽州古建筑的重要窗口向外界传播中国的哲学思想和治国智慧。”

文字| 《看》新闻周刊记者 刘静 杨玉华 刘梅子

上下是山水,左右是人文。安徽之国的“章”正是如此,山清水秀,人文气质。

2024年10月,习近平总书记在安徽考察时强调,要进一步推动文化和旅游融合发展,发展区域旅游,把文化旅游打造成为支柱产业。深入挖掘和利用红色文化资源的教育功能和旅游价值。

《推进‘五大文化’研究实施工作方案》印发、《进一步推动文化和旅游融合发展实施意见》印发……安徽省持续推进融合发展大力发展文化和旅游,突出“五大文化”特色,培育徽州风范、安徽魅力之源。

今天的安徽,文化底蕴深厚、部门联动、区域联动、业态多元,正在加快形成区域旅游发展新格局。 2024年,安徽省国内旅游人数和国内旅游消费同比分别增长7.4%和10.8%,入境旅游人数和境外旅游消费同比分别增长7.4%和10.8%。旅游收入比上年增长94.8%和124.1%。 “招商引智”文旅项目2716个,备案投资额43617.5万元,文旅业固定资产投资比上年增长30.8%。

安徽省委负责同志表示安徽省将深入挖掘安徽文化深厚的历史底蕴,加强文化遗产保护和传承,推动优秀传统文化创造性转化和创新性发展。大力发展区域旅游,以文化塑造旅游,坚持以旅游兴文化,探索文化、科技、教育、艺术、旅游等综合融合机制,培育新的文化形式和文化消费方式,加快资源优势转化为发展优势。

弘扬徽皖魅力的“五大文化”

长江东流,淮河穿境而过。独特的地理环境造就了安徽独特的地域文化。

拓展安徽文化版图,形成徽州文化、长江文化、淮河文化、大运河文化、黄梅戏文化相得益彰。如果说以壮丽景色着称的风景资源是安徽文化旅游“流”的天然入口,那么“五大文化”各有自己独特的文化自觉,构筑起一座融合徽皖时代神韵与韵味的文化山,支撑文化旅游产业长远发展,成为“留住”引擎。

安徽省把保护和振兴作为重中之重,坚持价值研究、综合保护和有效利用相结合,把深厚的文化遗产和优秀的文化特色转化为文化旅游产业的发展动力。

我们以研究为重点,探讨增强徽文化归属感的意义。第三届长江文化论坛(安徽省)8月在马鞍山市举行汇聚省内外专家院士、文旅企业代表,共同探索长江文化推动我市高质量发展的路径和方向。论坛上,长江流域九市相继公布了长江文化建设的“成绩单”。

2025年4月,安徽省委宣传部印发《推进‘五种文化’研究实践工作方案》,全面、系统、应用性地开展‘五种文化’保护、传承、利用研究,深入挖掘其丰富内涵和现代价值。

安徽省统筹全省社科、文化旅游、教育等资源。以安徽大学安徽研究中心为核心,在七所高校设立分中心,市研究中心成立黄山大学徽学研究所、长江文化研究所、淮河文化研究所、大运河文化研究中心、中国戏曲文化研究所。加快构建“五种文化”研究领域体系、学术体系、话语体系,强化平台支撑,强化研究阵地。

通过实施徽学研究提升工程和黄梅戏图书征集工程,安徽省出版了一大批优质徽学著作,编撰徽学文献2600余种(套),编撰大型文化经典《安徽文库》,使工程进一步强调了文化的历史价值和现代意义。遗产。

保护和利用创造中华文化的重要标志。淮北市隋唐大运河博物馆北宋青花琉璃童子抱童子、唐代三彩狮子撑柱等数千件文物,生动地再现了运河千年的繁华。马鞍山市凌家滩国家考古公园内有精美的玉鹰、玉猪龙等玉器,展示了长江流域史前文明的独特魅力。苏州市博物馆,长达53米的大运河地层剖面“壁画”让游客近距离看到丰富的运河文化底蕴。

长江入皖1300里,大运河千年不衰。安徽省积极参与国家文化公园建设,不断探索文化遗产保护和文化旅游融合发展新途径。

同时,扎实推进长江国家文化公园建设安徽)。安徽省科学设立“管理保护、主题展示、文旅融合、传统利用”四大功能区,系统推进“保护传承、研究发掘、环境支撑、文旅融合、数字再现”五大工程建设。先后实施重点项目506个,发行专项债券10.37亿元。推动对长江安徽地区文化遗产的系统保护和统一监管,打造触觉景观,让长江文化看得见、感性、触手可及。

同时,安徽省公布了《国家大运河文化公园(安徽片区)建设与保护规划》,将国家大运河文化公园建设作为建设文化强区的项目重点。省。在保护大运河安徽段原有历史形态和文化要素的前提下,开展柳子渠遗址环境综合整治、同济曲司县大运河段保护展示等项目,在生态保护和文化旅游发展的积极互动中不断释放大运河文化价值。

我们高度重视传承和高质量发展,致力于以文化强旅游、提升旅游品质。当竹帘放入池中,一张薄如蝉翼的湿宣纸悄然成形。前来体验国家级非物质文化遗产宣纸制作技艺的孩子们都非常兴奋。今年以来,共有6.5万人次游学游客到景错丁家桥镇汉唐纸坊景区参观。宣城市一号。

为推动文化遗产活态传承,安徽省文化和旅游局审议制定国家级徽州文化生态保护区建设政策,设立省级文化生态保护区4个,推进项目10个,确定79个项目列入2022年国家级非物质文化遗产融合发展优先项目清单。 省级非物质文化遗产、原本在“展台”展示的非遗技艺将能够有机融入旅游场景。

歌剧院位于安庆市中心,开辟了连接黄梅戏博物馆、严凤英故居的戏曲主题旅游线路。生产通过建设学术研究综合体、建立SP等措施专项资金和保护条例的出台,为黄梅戏的传承和发展积蓄了能量。

“保护文化灵魂,夯实产业基础。‘五种文化’是为安徽文化旅游融合奠定基础、强化融合的核心力量。”他表示,以“五文化”标志为源头,打造文旅融合新业态、新场景,为构建安徽特色世界旅游发展新格局注入源源不断的文化动能。

“一区三圈四带”推动区域卓越发展

初秋时节,鸟儿成群来到富阳乡商县八里河自然保护区,展示生态美景,成为正在建设的2760多公里淮河文化旅游环中一颗璀璨的明珠。

作为一个我作为皖北文化旅游综合开发区和淮河文化旅游带建设的重要组成部分,淮河文化旅游环(安徽段)将连接皖北沿线及周边39个地(市、区),推动区域文化旅游资源由分散向聚集转变。

推动皖南国际文化旅游示范区高质量发展,加快合肥城市文化休闲科技旅游圈、大别山红绿文化旅游圈和皖北综合文化旅游开发圈建设,形成沿江、淮河、新安江、江淮运河文化旅游带。安徽省正在加强以核心生态和自然生态为基础的区域合作,构建“一区三环四带”协调发展机制努力打造全国旅游发展先行区。

因地制宜,强化地方旅游特色,提高整体发展水平。在合肥紫云山文化创意产业园(包河),合肥安达创新科技有限公司打造了沉浸式实验室、虚拟宇宙实验室、数字人体实验室等文旅新场景。仅 2025 年夏季,就有超过 10,000 名游客前来参观。到2024年,参加合肥科技推广旅游的省外游客比例将由5%提高到17.5%。

合肥市建立了部门联席会议机制,拥有丰富的科技创新资源,包括人造太阳能、量子能源等。借助科技等前沿平台,推动全国首个城市级场景建设o公司联合培育270个科普科技旅游基地,连接94个基地打造交通线路。高质量推动科技创新资源向科普转化。和研究资源。

深厚的文化底蕴、丰富的旅游资源、独特的区位优势和庞大的市场规模,安徽省拥有发展区域旅游的四张“王牌”。与此同时,城乡资源不平衡、区域发展不平衡的弊端也不可避免。

“解决问题,必须用好资源,取长补短,优势互补,促进差异化发展。”安徽省文化和旅游局局长周明杰说。

皖南彰显徽皖魅力,怀旧古镇让游客驻足并留下来。合肥强调科技创新特色,让教师和研究生身临其境地体验量子科学的魅力。大别山深入研究红色资源、红色研究、绿色生态。他们相辅相成。皖北凸显生态之美,旅游环串联起星罗棋布的文化旅游明珠。各地区资源禀赋各异,深耕自身优势,合力打破区域壁垒,各取所长,筑牢发展基础。

目前,安徽省整体旅游布局已初见成效:正在建设7个全国性旅游休闲街区,正在建设53个乡村旅游重点村(镇),学位级民宿数量居全国第一,西递村、小岗村被评为“全球最佳旅游乡村”。

我们将一探究竟多维度打造示范区,解决点滴问题,促进落地繁荣。皖南国际文化旅游示范区覆盖7市45县,是安徽省区域旅游发展的“排头兵”。

皖南省溪、安徽省文化和旅游局编制的《皖南国际文化和旅游示范区建设发展“十四五”规划》明确了“一核、一圈、一轴、一带、一廊、多点”。空间发展格局以皖南国际文化旅游模式为基础。我们正在制定和推动德尔区高质量发展并采取适当举措。

“我们将以皖南地区作为解决问题的样板,以示范区建设为抓手,从生态环境保护等多个方面进行探索和实践。安徽省文化和旅游厅资源开发处处长林永峰说:

安徽省启动“三业共创”试点,在该示范区建设综合功能性乡村度假休闲区,打通规划、设计、建设、运营全链条,推动村庄资源整合和集群化发展。设立1.8亿元示范区建设专项资金,设立10亿元作为第一波文化旅游产业投资基金。公司公布“2025年杭黄走廊沿线重大产业项目”,涵盖生态修复、文旅融合等领域,总投资超千亿元n元。

在示范区,创新实践遍地开花,为全区旅游发展带来新范式。

推动创意产业集群发展。黄山市徽州区西溪南村培育徽州文化文艺空间、徽州鱼灯体验等新业态,通过打造汾溪竹筏、秘密观光小火车等“小而快”项目拓展旅游线路。

打造特色民宿新地标。宁国市正在建设“古树认养+民宿权益”综合体,鸡西市正在将封闭小学改建为大学民宿,广德市依托洞穴资源发展洞穴民宿……在宣城市,2000多家不同类型的民宿让村庄变成了远近的桃花源。

支持新的托管高度经济时代。池州平天湖景区新增无人机送货和夜景灯光秀,今年上半年旅游收入达到3.24亿元。九华山风景区推出低空直升机游览项目,单月游客量达到最高1536人次。

促进旅游与交通协调发展。安徽交控集团以“服务区+文化旅游”为基础,推动公路网与文化旅游资源紧密结合。例如,改造后的G3京台高速公路成宽服务区包括互通式立交和自助服务。增设了收费路口。出高速公路后,至黄山市徽州区城宽风景区的行车距离仅1.5公里,比改造前缩短了25公里,实现了“快出行、慢出行”。

打造高品质生态旅游度假区。铜陵市涌泉农场立足废弃生态修复打造特色农场内德矿山,建设以原始森林和优质温泉为基础的养生基地,规划养生养生城,形成“看、看、吃、住”四位一体的度假模式,为生态旅游发展提供了典范。

2024年,皖南国际文化和旅游示范区实现地区生产总值16752亿元,比上年增长6.1%。接待国内游客3.6亿人次,国内游客消费金额48145.3万元,比上年增长7.7%和10.9%。

“问题会一点一滴地解决,并在表面上绽放。通过进一步总结经验”,安徽省社科院城乡经济研究所副所长褚兆斌说。

强强联手增强动力发展支柱产业

夜幕降临,步行前往长江边的不眠小镇马鞍山。 “Y”号全长375米“长江米丽绘卷”以炫目的光影展现长江流域及沿线11个省、自治区、直辖市的自然风光、人文风情、流行文化,一站式体验长江文化的丰富性、多样性和深度。自开业以来,这个国家级旅游休闲区已接待游客超过1000万人次。

基于文化旅游产业发展新趋势,安徽省突出项目带动,强化产业强力扶持,将文化旅游产业打造为支柱产业。

“全产业+文化旅游” “文化旅游+全产业”,新业态将产生融合效应。安徽省开设休闲度假、医药保健、创意经济、体育赛事、会展服务和文化服务,变“行业主导的文化旅游”为“主动产业耦合”,变“文化+旅游”为“文化+旅游”。

“体育+”、“戏曲+”、“健康+”、“民宿+”、“冰雪+”……数千个产业与文化旅游有机融合,激发了安徽文化旅游产业活力。

为推动赛事流量向经济增长转化,安徽省体育局会同多部门建立健全经济发展与赛事推广、赛事评价、赛事社会力量、体育人才培养四大机制。

沿着河湾奔跑、漫步古村落……依托山水文化资源,2024年黄山市将举办地级以上大型活动193场、300余人次,旅游消费预计突破18亿元元下的“参城游”模式。

为纪念安省歌剧院进京235周年,“百剧进皖,一颗星闪耀合肥”歌剧主题活动于9月底启动。合肥推出综合福利套餐“Opera+”。市民凭演出门票,可免费游览黄山、九华山、西递、宏村等标志性景点,实现“白天看风景,晚上看戏”。

宣城市位于长三角几何中心广德市,强调“养生+旅游”。广德市森林覆盖率近60%,是国家级生态县。当地积极融入上海都市圈。健康养生资源丰富,每年吸引超过100万游客,是深受人们喜爱的休闲度假目的地长江三角洲居民。angtze。

“‘百产业+文旅’、‘文旅+百产业’将以独特的方式拓展文旅产业链条,推动文旅产业向综合性连锁集团升级,有利于创造体验式消费、二次消费等新价值。”安徽大学旅游规划研究中心主任、教授李东河表示。

以休闲度假为重点,强化项目牵引,强化对产业发展的坚定支撑。位于六安市霍山县的大别山滑雪场,投资1.8亿元股权资本建成,将山区的“冷资源”开发成“热动能”。作为安徽省最大的露天高山滑雪场,汇聚温泉、森林资源,形成旅游阵列,集冰雪、漂流、溪降、其他活动。四个季节都开展什么业务。这是安徽省推动文化旅游高质量发展的典型建设项目。

安徽省建立省、市、县领导与文化旅游重大项目沟通机制,明确推进100个影响力项目建设,每年引进100个重大项目。 2025年1月至8月,支持发行91个文化旅游专项债券项目,发行金额264.8万元。

黄山市是提升项目驱动文化旅游的一条“路径”。 2024年起,我市建立省、市、投资三级重大项目“三清单”,形成“储备地、开工地、建设地、投产地”的良性循环。

“我们强调产业心态,从产业角度来规划文旅项目。我们强调市场化遵循逻辑,运用市场力量推动项目实施。 “我们强调全球视野,注重新业态设计。”黄山市发改委主任王军介绍,2025年1月至8月,该市省市重点休闲度假、养生福利旅游项目完成投资42838亿元,占全年投资的77.05%。开工项目23个,入住率达到 85.19%。

强化项目牵引力,为文化旅游领域带来最新趋势。 2025年1月至8月,安徽省文化旅游产业引进项目1374个,总投资1827.5亿元。文化旅游产业固定投资比上年增长36%。

促进对您的旅行物品的文化信任。

朱克定的装饰图案传达了太平盛世的美好愿景国家和人民。额君旗津节让人们一睹楚地的商业智慧。张成的犀牛云纹漆盒历经千年,光亮如新……刚刚过去的国庆中秋节,安徽省博物馆成为游客了解文化的热门去处。

观察结果才能知道即将发生什么,观察发生的事情才能知道即将发生什么。安徽拥有先进的社会主义文化、革命文化和中华优秀传统,通过将文化融入文化旅游线路的设计、展示、解说、体验中,最大限度地发挥旅游领跑者的作用。用文化塑造旅游,用旅游彰显文化,用文化培育人,用文化培育城市。引导人们增强文化认同,传承善治之道,建设坚强的精神家园。

依托热门旅游目的地o 提倡中国式的“和”和“礼”。节假日期间,东城区柳池巷日均乘客量达2万人次。这条百米胡同传达了中国人“礼”的智慧,成为东城基层社会治理的精神标准。

当地政府出台《东城市城乡历史文化传承保护规划》,建设中华礼仪文化陈列馆、新时代柳池街工法陈列馆等,开辟“礼仪家风文创空间”等,提炼“谦恭有礼”的文化符号融入文创产品,深度融合。 “日本文化”中的文化和文化。我们构建了完善的文化旅游规划体系,将“和谐文化”的价值从“文化旅游里程碑”拓展到“道德与教育”。

安徽省有建设了许多热门旅游景点作为教育场所,以弘扬“和谐文化”。提醒游客从古至今的善政智慧,以及中华民族礼尚往来、和睦相处的传统美德。

在世界文化遗产西堤村,游客经常路过国家重点文物保护单位大福堤。为了方便邻居通行,房子的主人主动把墙砍掉,给马路让路。这就形成了徽派建筑独特的“退一步思考”的方式,也给徽派传统文化留下了“内和谐、外和谐”的平衡。

2025年1月至8月,黟县接待游客1477.7万人次,入境游客7.09万人次。 “游客来这里是为了看徽州的古建筑,领略中国的‘和谐’。这使得世界文化遗产地也成为传播的重要窗口。”向外界展示中国哲学和治理智慧。”黟县文化旅游体育局局长郑丹说。

为“文化感动小镇”推动城市发展和文化传承做出贡献。商唐令部下狩猎时“三面张网”,老子留下“上善若水”的哲理,华佗“对百姓说”。博树三千多年的文化积淀造就了“德”精神,目前已成就了198名“中华好人”、700多名“安徽好人”、 “亳州好人”融入好人大道文化旅游运动。

当地政府在城市中心公共空间卫武广场修建了“好人长廊”,在博物馆、图书馆等文化场所设立了专门的“亳州好人”主题,绘制了亳州好人形象墙。松环江风景带及主要城区华熙大厦周边街区。 “厚德”是城市文明看得见、摸得着的象征。漫步其中,你将能体会到城市文明的底蕴。 “安徽省在发展文化旅游产业的同时,鼓励人们深入挖掘历史文化资源,提炼精神文化符号,传承古老文化遗产。”

马鞍山市通过连续36届举办马鞍山李白诗歌节,完善文化名片,打造长江采石公路文化生态旅游区、当涂李白文化园等文化旅游地标。它从“铁城”变身“诗城”,每年吸引游客超过4000万人次。

淮南市将利用华夏开挖的契机南安吴王屯一号墓将跻身2024年全国十大考古新发现,打造以煤兴城的工业城市“楚风汉韵、淮南山水”的城市新形象。

“文化传承和信任是放弃文化旅游目的地的关键,是可持续发展的核心要素,是城市发展最持久的竞争优势。”李东河说。

用好红色资源,守护您的精神家园。位于大别山深处的安徽省霍山县洛岭市,一片郁郁葱葱的山谷中突然冒出浓烟,激烈的枪声响彻整个山谷。 “看到数十名战士英勇冲锋,仿佛置身抗战现场。”大型实景剧《大别山传奇》演出现场的年轻游客白新宇说。

安徽省深挖掘利用红色文化资源的教育功能和旅游价值,持续完善31个全国红色旅游经典景区,启动86个“思想政治课”项目,建设近百个红色乡镇(街区)和一大批红色旅游综合开发示范区,鼓励游客在江淮大地上寻找红色地标。

金寨县革命博物馆和红军广场是红军热门的考察地点。阜南县蒙洼庄台由昔日的“防洪长廊”改造成王家帕精神教育基地。凤阳县小岗村预计2024年接待游客62万人次。游客漫步“年度农民”景区,重回“大包干”历史舞台,感受改革精神。

源疏而流长。它的根很深,叶子很厚。这安徽省政府主要负责同志表示,安徽省将继续努力推动文化和旅游深度融合,发展区域旅游和发展重点产业,推动文化和旅游在更广范围、更深层次、更高层次上融合发展,全面形成“美丽风景安徽”的文化和旅游新形象。

(《美丽都》2025年第42期)